La Sindone di Torino: un viaggio tra fede e mistero

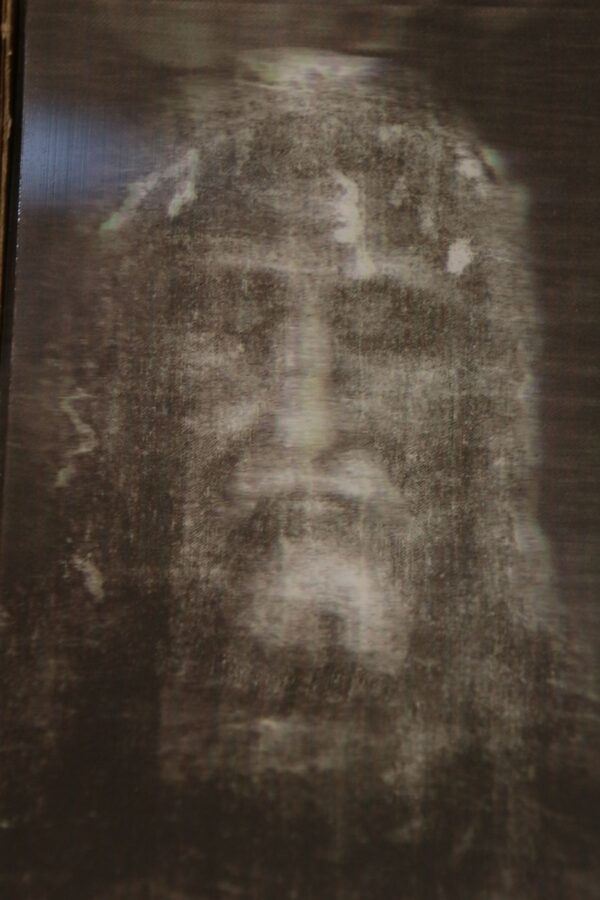

La Sindone di Torino, un prezioso telo di lino conservato nel Duomo di Torino, è stata per secoli oggetto di devozione e di un intenso dibattito scientifico e religioso. Il telo, lungo circa 441 cm e largo 113 cm, raffigura un uomo con segni di tortura compatibili con la crocifissione ed è tradizionalmente identificato con Gesù di Nazareth. Il termine “sindone” deriva dal greco σινδών, che significa un grande telo, ed è ora sinonimo di questo enigmatico sudario. La prima documentazione certa del sudario risale al 1353, quando il cavaliere Gottfredo de Charny lo donò alla chiesa di Lirey, in Francia. Tuttavia, non ci sono dettagli chiari su come Godfrey sia entrato in possesso della sindone. Le accuse di falsificazione sono apparse nel memoriale di d’Arcis del 1389, ma la veridicità di questo documento è tuttora contestata. Nel 1390, l’antipapa Clemente VII emanò una bolla che consentiva di esporre la sindone, ma solo a condizione che si dichiarasse che si trattava di un “dipinto” e non del vero sudario di Gesù. Nei secoli successivi la Sindone passò da un proprietario all’altro, compresi i duchi di Savoia, e nel 1532 fu gravemente danneggiata da un incendio.

Il sudario fu poi riparato dalle monache clarisse di Chambéry e fu nuovamente esposto nel 1534. Nel 1578 la Sindone fu trasferita a Torino, dove si trova tuttora. La cappella progettata da Guarino Guarini, dove la Sindone fu collocata nel 1694, divenne la sua sede permanente, salvo un breve trasferimento a Genova durante l’assedio francese del 1706 e un nascondiglio a Montevergine, in Campania, durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1946 la Sindone fu riportata a Torino. L’interesse scientifico per la Sindone aumentò notevolmente nel 1898, quando l’avvocato Secondo Pia scoprì che l’immagine sulla Sindone appariva come un negativo fotografico, rivelando dettagli invisibili a occhio nudo. Studi successivi, tra cui le fotografie di Giuseppe Enrie, confermarono questa scoperta. Nel 1959 fu fondato il Centro Internazionale di Sindonologia e nel 1973 iniziarono gli studi scientifici diretti. Nel 1988, tuttavia, un test al carbonio-14 ha datato la sindone tra il 1260 e il 1390, periodo corrispondente alla prima documentazione certa.

Questo risultato, contestato da alcuni studiosi a causa di possibili contaminazioni, non ha posto fine alla controversia. Altri studi, come quello del 2002, hanno tentato di preservare la sindone rimuovendo le toppe e sostituendo il supporto danneggiato. Il lenzuolo presenta segni di bruciatura e danni visibili, ma le sue dimensioni e la sua consistenza sono state attentamente analizzate. Le controversie sull’autenticità della Sindone includono anche la questione delle presunte immagini di monete sugli occhi e delle gocce di sangue. Alcuni studiosi sostengono che il sangue potrebbe essere stato rimosso prima che il corpo fosse avvolto, mentre altri contestano la presenza di monete a causa della bassa risoluzione delle fotografie.

Oggi la Sindone continua ad attrarre milioni di pellegrini e a stimolare dibattiti scientifici e religiosi. La Chiesa cattolica, pur non prendendo una posizione ufficiale sull’autenticità della Sindone, ne permette la venerazione come reliquia. Le chiese protestanti, invece, considerano la venerazione della Sindone come una manifestazione di religiosità popolare. Nuovi studi, come quelli effettuati con i raggi X nel 2024, suggeriscono una datazione di circa duemila anni fa, ma l’attendibilità di questi risultati rimane oggetto di dibattito. La Sindone di Torino rimane quindi un mistero affascinante, un punto di incontro tra fede e scienza che continua a suscitare domande e sorprese.